発達障害児への支援と療育を「機能-行動モデル」で考えてみる

療育や支援を選ぶということ

療育と支援の世界はカオスだ。

発達障害児の親御さんは結構大変だ。

予想しにくい我が子の不思議な行動に翻弄されながら日々の家事をこなし、いろいろ情報収集しつつ医療機関、支援機関へと奔走する。学校と連絡を取り合うことも多くなる。さらに療育の情報を集め、療育機関を探したり、日々の生活の中でいろいろ工夫をしたり...とまあ,普通の子育てプラスアルファがそれなりに多い。

そして困ったことに発達障害の療育や支援の世界はかなりカオスである。

SST、ABA、RDI、構造化支援、TEEACH、ソーシャルストーリーズ、感覚統合、PECS...さまざまな療育手法、支援手法が群雄割拠の様相を呈している。

群雄割拠などという語は療育にふさわしくないと思う向きもあろうが、いざ選ぼうと思うと、ほとんどの場合その筋の専門家から「改善します」以上の言葉がでてこないので比べようがないし、どうみても「こういう場合はこっち、ああいう場合はこっち」というような使い分け情報も出てこないので群雄割拠としかいいようがない。

どうしようか…迷う、悩むは当然生じるだろう。

療育や支援を選ぶ観点は?

さて、親御さんが療育・支援手法を選ぶ観点は「それが我が子の状態を改善しうるか」であることがほとんどだろう。まあ沿うあって欲しいとも思う。

となれば当然その療育・支援の手法でどういう変化が期待できるのか、そして、どういう場合に効果が上がるのか?どういう場合に効果が上がりにくいのか、そういったことがわからないことには始まらない。

だが、そのあたり、Webでも書籍では情報がでてこない。

何か文献でもないかとときどきCinii(NII学術情報ナビゲータ)をあさってみるのだが、個別の療育法についての研究以外は早期発見が重要だとか、アセスメントが重要だとか、アセスメントに基づく配慮が重要だとか...そういう話ばかりである。

さて、親御さんの方を向いてみると結構困っている人が多いようである。まあそりゃそうだ、困ってる人が少ないならこのブログもちゃんと閑古鳥が鳴いてくれているはずである。

療育や支援を選ぶためのリソースはあるのか?

発達障害のこと、そしてさまざまな療育について勉強し、日々の生活に活かそうとしておられる方はすくなくない。生活の中でいろいろな工夫をしたり、子どもへの接し方にも注意したり、ことによると多くの時間や金銭を費やして療育施設に通わせたりしても困っているケースは後をたたない。熱心にあれこれ勉強しても合う療育を選べず、親御さんが気持ちの上でしんどくなってしまっているケースも多いように見受けられる。

とはいえ選んだからといっていい方に向かうとは限らない。結構ありがちなのは、1つのあるいは一群の療育法を信奉してしまい、お子さんの状態があまりよくない(問題行動が多かったり二次障害になったり等々)のにもかかわらず「この療育をやっていなかったらもっとひどいはず」と納得してしまっているというケースである。

人間、時間的、金銭的リソースをある程度投下してしまうと「この選択は失敗だった」と思いにくいといった面はあるのだろうとは思うが、納得していたところでお子さんと親御さんのしんどい状態は続いているといった感じである。

医療機関に繋がっても「様子を見ましょう」からはじまり「障害は治りません」「お子さんにあったやり方で」と続き、「支援や配慮があればうまくやれるお子さんですよ」なんてセリフが続いたら「どうすりゃいいの?」状態になるのは至極当然の成り行きであるし、そこに「あれがいい、これがいい」という情報が入ってくれば、翻弄されるのもまた至極当然である。

専門家ちゃんと仕事しろ!

と言いたくなるが、それを書いて終わらせたらやはり屁の役にも立たないのは明らかだし、なぜか私はなぜか発達障害児の子育てで悩むほど困ることがなかったので、ちょっとその辺りを考えてみることにした。

直面する問題は移り変わる

親御さんが直面する問題は子どもの年齢によって変わってくる。

幼児期なら、こだわりや多動の問題、言語の問題、意思疎通の問題、躾の問題、かんしゃくへや衝動性への対応といったことに直面する。そして学齢期になると、不注意の問題が浮上することも多い。またお友達関係の問題、ことによるといじめの問題、不登校にならないか?なった場合はどうするかといった問題。そして学習の問題が悩みのタネになってくる。思春期に入ると進学の問題が浮上、青年期には就業の問題が...と。

子ども自身が直面する問題も移り変わる。周囲との違和感にはじまり、学童期以降はいじめの問題も含めてコミュニケーションの問題や、不注意の問題に直面する場合も多い。そして就業となるとコミュニケーションの問題も不注意の問題も切羽詰まった問題になってくるし、遂行能力や体力、疲労という問題も浮上してくる。

そして、実は表だってあまり直面しないが見過ごすと後年影響を及ぼす問題もある。問題が生じていても年齢が低いうちはあまり問題にならないことというのもある。

社会的な知識で未学習、誤学習が多いと実社会に出たときに何かと面倒がわいて出てくるし、心理的な問題や恨み辛みの元になったりもする。

となると療育や支援というのは将来を見すえたものであったほうがいいのは言うまでもない。一時凌ぎでは将来に禍根を残すのは当然といえば当然である。

では、発達障害児の療育や支援のそれぞれにはどういう特徴があるのか?ちょいとそこをひもといてみよう。

支援や療育と機能と行動

高次脳機能障害の知見から

Cinii(NII学術情報ナビゲータ)でふらふら文献あさっていたら興味深いものがあった。

早稲田大学坂爪一幸氏の第21回日本健康医学会総会における特別講演の講演録である。

「発達障害と認知症にみる障害の理解と支援 : 神経心理学・高次脳機能障害学の視点から」

(上記リンクはCiniiの紹介ページに繋がる。講演録のpdfはオープンアクセス、つまりタダで誰でも読めるもので、紹介ページにpdfへのリンクがある)

簡単に概要を紹介すると、発達障害児者や認知症者への支援を考える上で高次脳機能障害者への支援モデルを援用できるのでは?という話である。

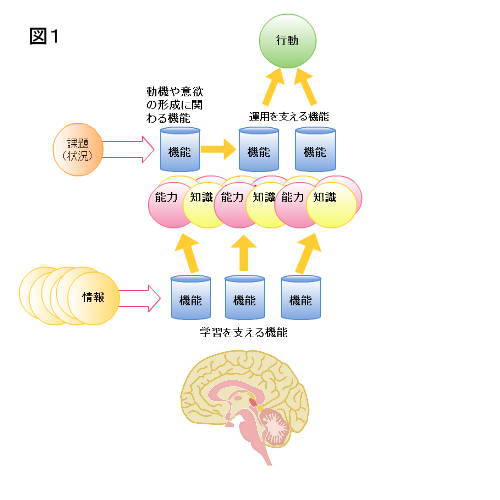

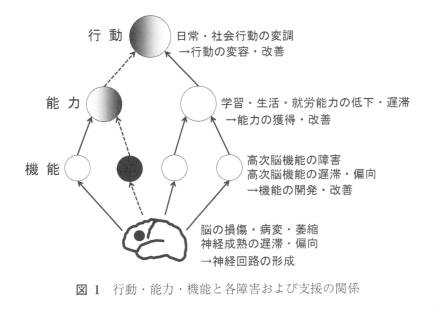

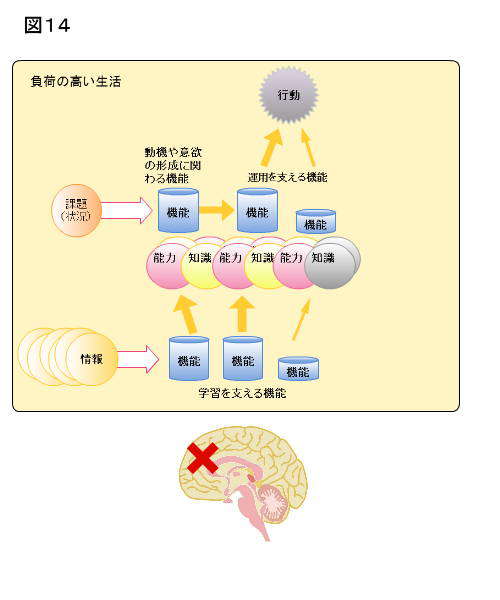

その中の図に非常に興味深いものがあったので画像を引用しておく。

==

(坂爪一幸(2012) 発達障害と認知症にみる障害の理解と支援 : 神経心理学・高次脳機能障害学の視点から(第21回日本健康医学会総会における特別講演のまとめ) 日本健康医学会雑誌21(2) (20120731)より引用)

==

確かに高次脳機能障害と発達障害は似ている部分は多い。そして機能と能力を分離して考えることによってどこをどう支援するのが効率がよいのがわかりやすくなるかもしれない。

発達を加味した「機能-行動モデル」を作ってみた。

だが、発達障害の場合は生きていくのに十分な知識や能力を培うまでの間にも問題が生じているという部分が違う。

そしてもう一つ。能力を発揮する段階でもまた機能が行動の障壁となる場合がある。

ピンとこないかもしれないので一応1つだけ例を出しておこう(いくつも出してるとキリがない)。

私は普段スーパーで買い物する事に特に不自由はない。だが、調子が最低最悪のときは、BGMやら店内放送やらが頭に響いてしんどくなり、棚を見てもそれが夕食のネタに結びつかないばかりか下手すると「何見てたんだっけ」が多発する状態になり、結局何一つ買うものを決められず...なにも買い物をせずに売り場から撤退するということが起こる(最近はほとんどないが)。

能力...が獲得されていないわけではない。だが、そのときの脳みその機能がそれを許さないのだ。

以前リスクモデルについて書いたが、私は能力があっても運用するための機能が落っこちるリスクを抱えているということである。

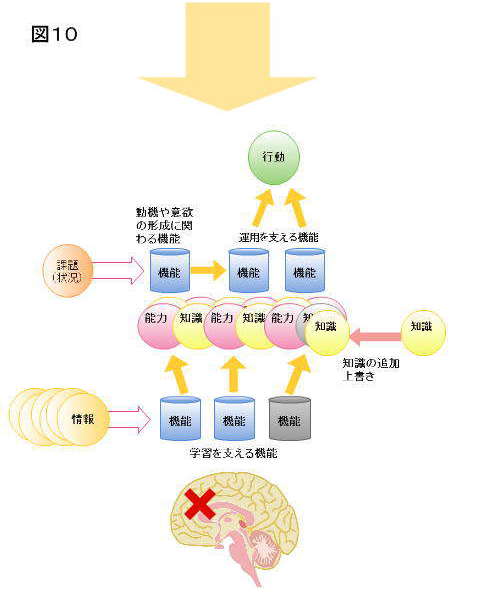

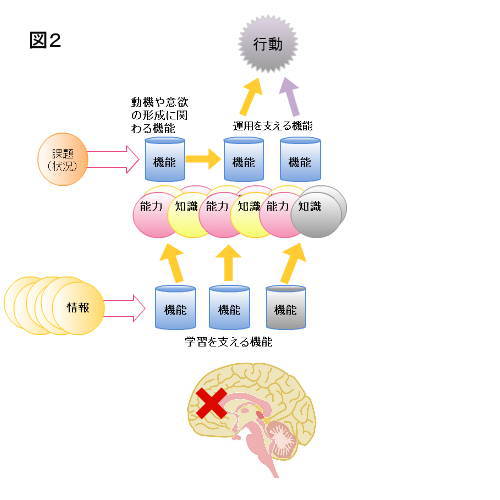

運用ということを考えると「知識や能力」が獲得以前と獲得後の「機能」でサンドイッチになっているように思えてくる。というわけで発達障害をうまく表せるモデルはできないいかとあれこれいじってできたのが下の図。

目にした、耳にした各種のデータや動作の経験という「情報」を、一群の機能が適切に加工して初めて(使える)知識や能力として蓄積される。

そして課題となる状況に直面したときに一群の機能が働き、動機や意欲が形成される。

さらにその後、一群の機能により、能力や知識から適切なモノを引っ張り出して組み合わせて運用することで初めて行動に至る。

まあ厳密にいえばあちこち影響し合っているし、能力が上がることによってさらに機能の開発が可能になるといった場合もあるのではあるが、ある程度単純化しないと話が前に進まないので仕方がない。

これがまあ機能がほぼまともに働いている時の構図だとして話をすすめる。

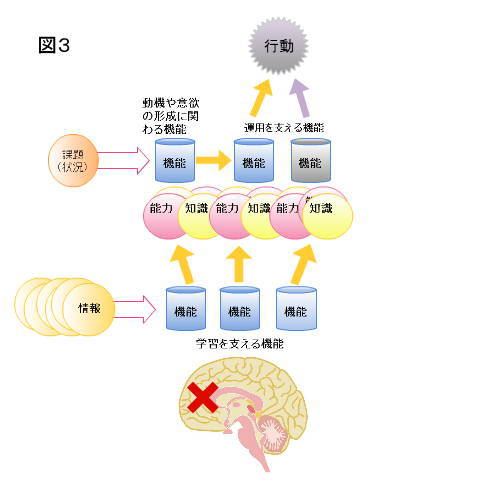

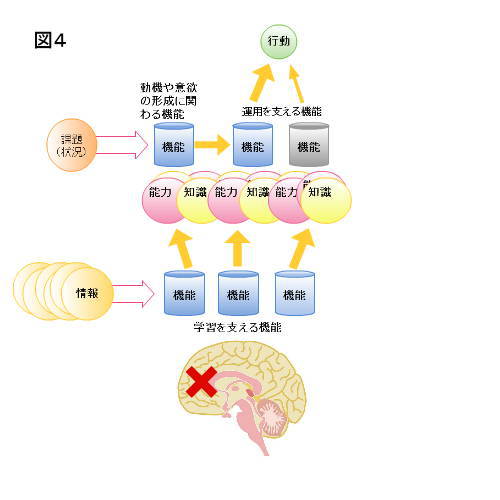

機能-行動図からの障害モデル

うまく行動ができないOR行動が不適切な場合、上記の過程のどこかでバグがあると考えればいいだろう。

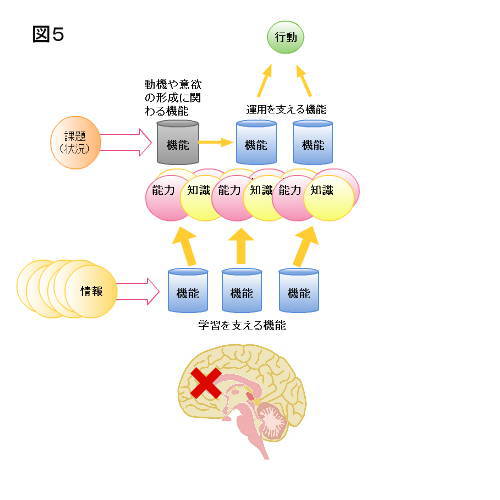

学習を支える機能にバグがあると能力や知識にも影響し、運用を支える機能にバグがなくても行動にバグが出る。学習を支える機能にバグがなくても動機や意欲の形成機能や運用を支える機能にバグがあればこれもまた行動にバグが出る。

上の図1の機能のあっちこっちに障害が起こっている場合も一応図解しておこう

まずは学習を支える機能に何らかの問題がある場合。

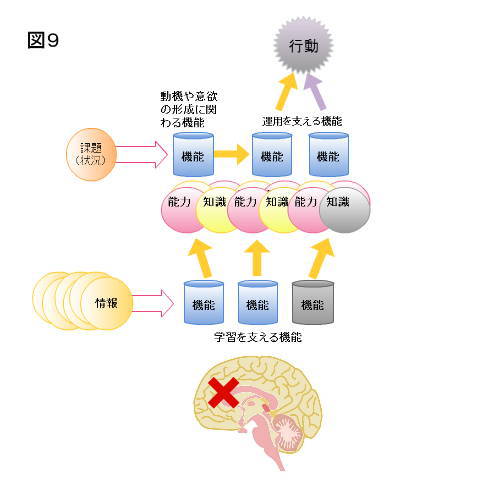

最後にあちこちに問題がある場合。実際にはこんな感じなのかもしれない。

療育や支援というのは、何らかの働きかけで問題を回避あるいは縮小し、最終的な行動をしやすくするものだといえるだろう。

ここから各論に入っていこう。

(ここまででまだ半分まできてないという...長くてごめん)

療育と支援の考え方を「機能-行動図」から考えてみる

これまでの図をもとにいろんな療育や支援見ていこう。

ABAの場合

自閉症の療育といえばABA(応用行動分析)を用いた療育が筆頭にあがるくらい有名だし本もたくさん出ている。自閉症の療育としてはロバース博士が開発した早期療育プログラムが有名である。本格的なセラピーをやろうとすると費用も時間もハンパなくかかるので、エッセンスを取り込んで家庭での療育に取り入れようとする場合がほとんどだろう。

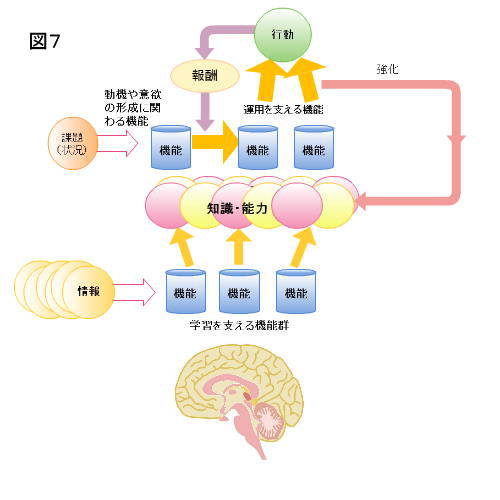

ABAをベースににした療育は報酬(負の報酬含め)を介して動機や意欲の形成を促進もしくは抑制することにより、適切な行動を増やし、適切でない行動を減らすというもの。ABA自閉症療育として行う場合は適切な行動を増やすことを通して、必要な能力の獲得へのフィードバックをも目指す場合が多い。

適切な行動にはご褒美、不適切な行動には無視が基本(罰はあまり用いないようである)。

これを前述の機能-行動モデルに当てはめて見ると下のようになるだろう。

この図から考えるに、ABAによる行動変容はオペラント条件付け(リンクはWikipediaの該当ページへ)が可能なことが前提である。つまち基本的な情報の受け取り機能、及び知識や能力の運用機能に問題がないことが前提で、働きかけをする側に目を向けることができることもある程度必要だろう。

このため、基本的な認知機能に問題を抱える場合は効率が悪くなりやすく、効果を上げるためには提示に工夫を要したり多くの時間を必要とすると思われるが、これはロバース法の本格的セラピーに多くの時間がかかることとも矛盾しない。さらに、複合的な能力の獲得や、複雑化した問題行動への修正には適切な報酬の設定が難しくなるといった問題もあるだろう。

(オペラント条件付け自体は人間社会のここかしこで見られるものであるし、学習指導などでも有効に機能することは多い。安直な例を出すと、奥さんの料理が美味しいと旦那さんが酒場に寄らずに仕事場からまっすぐ家に帰ってくる確率が高くなるとか、結構ありがちな話である(もちろん味覚という知覚機能に依存する)。)

また、この方法は脳の機能に対するアプローチではないため、適応的でない行動が脳機能の不具合による心身への負荷に由来する場合に適用しても効果は得られにくいと思われる。

知識修正or付加型の療育・支援

SST(ソーシャルスキルトレーニング)やソーシャルストーリーズ、一般的なダメだしといったものなどがこれにあたるだろう。

適応的でないな行動の元になっている知識(誤学習)や適応的な行動に繋がる知識の未学習を適切な知識を追加or上書きすることによって、適応的な行動の獲得を目指すもの。

これを先ほどの機能-行動図にのっけてみると次のようになる。

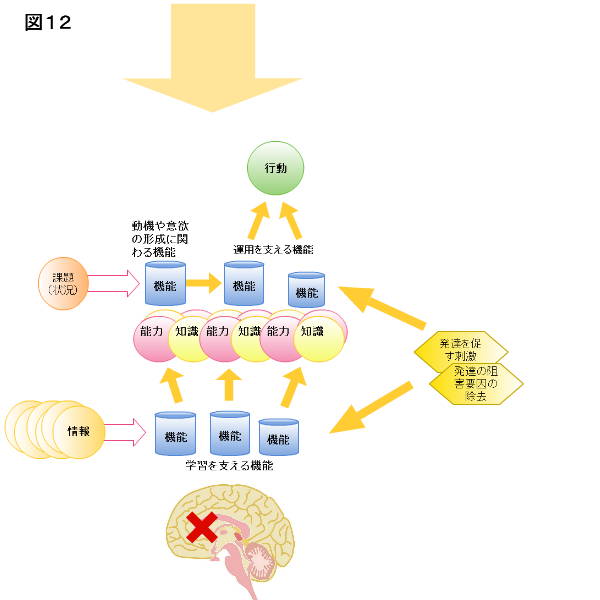

図9を初期の状態として、図10を目標とする療育・支援と言えるだろう。

適応的でない行動の原因が行動規範に直結する知識の問題である場合は有効性は高いが、誤学習が複数であったり複雑に関係している場合が大元の誤学習を特定するのが難しくなる。

知識以降の機能に問題がある場合は効果が期待できないのと、適応的でない知識の新たな産生を予防するものではないし、行動の問題が脳機能の問題由来の心身への負荷によるものである場合は効果が期待できない。

既存のプログラムはよくある比較的単純な未学習・誤学習についての修正プログラムである場合が多く、事例のすくないものや複雑化した誤学習については個別の分析が必要である。

また誤学習の内容によっては指摘されることに対する強い感情的な反発が起こるケースもあり、指摘する側には反発を起こさずに伝えるための技術が求められるだろう。

機能補完、改善型アプローチ

機能改善型療育

感覚統合訓練、ビジョントレーニング、各種の身体アプローチ(動作法、操体法、チャイルドスペース、フェルデンクライスボディワーク等)

運動や動作を通した身体機能の調整といったアプローチによって、発達の阻害要因を減らし、発達を促す刺激を与え、脳の機能そのものを向上させていくことを目標にする療育である。

これまた先の図にのっけてみよう。

過剰な知覚刺激を取り去ることも発達の阻害要因を取り除くことになりうるので、次項に出てくるアーレン眼鏡、ノイズキャンセリングツールの使用も機能向上型と言えるかもしれない。

個別の方法についてはエビデンスがどーとかこうとかうるさいむきもあるようだが、脳の可塑性を考えると機能にダイレクトにアプローチするタイプの療育・支援が可能でもなんら不思議はない。エビデンス方面についてはこれからに期待したいところだ。

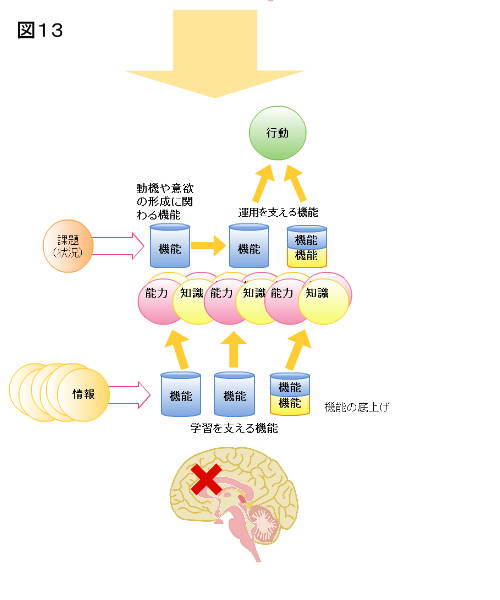

機能補完型ツールの利用

機能に問題を抱える部分を各種のツールで補完し、使える機能の底上げをすることによって能力や知識の獲得を容易にするものである。アーレン眼鏡、ノイズキャンセリングツールなどのように過剰に入ってくる知覚刺激を調整するもの。IT機器のように記憶力や見る機能の補完に用いるものなどがある。

さて、また図だ。ベースの図は既出の図11である。

機器が必要ではあるものの長時間の訓練が必要ないといった利点がある。

ただし小中学生の場合「周りと違うやりかた」への心理的抵抗が生じる場合もあるので、障害告知がない状態では使いにくい。

特に学齢期の場合、現状学校側がツールの使用に難色を示したりといったことはまだまだあるので学校で使用する場合は交渉が必要になることも。

機能改善型療育も機能補完ツールの利用も、開始以降の能力や知識の獲得効率をよくするものであるため、すでにしてしまった誤学習をそれだけで直すことはできないといったウィークポイントがある。

援助型療育・支援

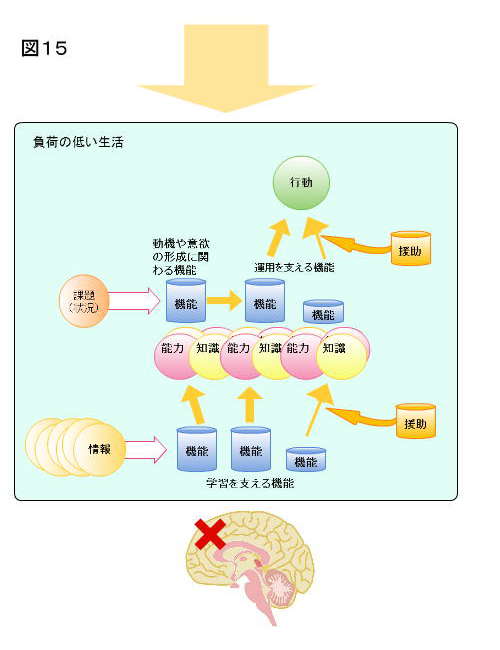

構造化支援・TEEACH、PECSなどがこれにあたるだろう。

脳の認知機能の未発達に起因する問題を、認知機能に合わせた情報提示、コミュニケーションスタイルや生活スタイルの確立という援助する事によって適応的な行動を容易にするとともに、生活の負荷を低くしたり心身の安定をはかろうとするタイプの支援。

学習を支える機能を援助する事によって知識や能力の獲得が容易になるため学習段階でのメリットは大きいが、行動を支える機能に多くの問題を抱える場合は能力や知識があるのにうまく運用できないという問題が生じる可能性はある、また既にしてしまった誤学習に関しては効果は期待できないだろう。

この種の療育・支援は本人の負荷をベースにしたモデルであるので当事者の立場に立ったモデルとも言えるが、特に運用を笹さえる機能の問題を抱えているケースでは当事者本人が自分で自分への援助をできるところまで能力を獲得できない場合は生涯にわたる外部から援助を必要とするモデルともいえる。

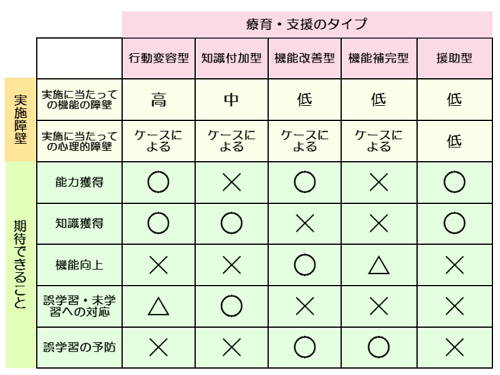

まとめ-療育・支援の得意不得意-

(あー、長かった。使った画像がここまでで既に15枚だ)

さて、ここまできてやっとまとめの表を作ることができる段階に到達。

見てわかるとおり万能のものは1つとしてない。

自立に近づくことを目標とするならどういった療育・支援の方法を選べばいいのか?

お子さんのどの辺に問題生じているのか?というのを親御さんが冷静に観察して見極めた上で、やはり状態の悪い時は負荷の低い方法から入るしかないだろう。

だが、それだけでは将来にツケをまわすか自立しにくいといいった問題が出てきそうなので、耐えられる負荷の範囲で他の方法を併用する方向に持って行った方が良さそうだし、機能の向上を視野に入れておいた方が自立はしやすくなるだろう。

とまあ、実に安直な結論に至ったわけだ。

まあ、私自身、表の左右でいうとまんなから辺りを多少意識しつつごくごくいい加減に子育てに励んでいるのであまりそれとも矛盾しない結論になったというわけでもある。

上記はあくまで私の解釈であるのではあるが、ことによると屁の役くらいには立つのではないかと思わなくもないところまで考えを詰められたのはちょっと嬉しい。

長文におつきあいいただきありがとうございました。

![]() にほんブログ村

にほんブログ村

↑ブログランキング参加してます。↑

応援の1日1クリックを!

ま、

なにはともあれ

おひとつボチっと

- 参照(571)

- オリジナルを読む